Erkenntnisse aus der Neurowissenschaft über Hochbegabung

Hochbegabung ist mehr als ein hoher IQ. Sie zeigt sich in Denkgeschwindigkeit, Kreativität, Sensibilität und der Fähigkeit, komplexe Zusammenhänge intuitiv zu erfassen. Doch was passiert im Gehirn hochbegabter Menschen? In den letzten Jahren haben neurowissenschaftliche Studien immer tiefere Einblicke in die biologischen Grundlagen der Hochbegabung geliefert. Die Ergebnisse sind faszinierend – und laden dazu ein, Begabung nicht nur als Leistung, sondern auch als neurobiologische Variante menschlicher Vielfalt zu verstehen.

Anders vernetzt: Strukturelle Besonderheiten im Gehirn

Moderne bildgebende Verfahren wie MRT und fMRT haben gezeigt, dass hochbegabte Menschen in bestimmten Regionen des Gehirns strukturelle Unterschiede aufweisen. Besonders auffällig ist die vermehrte Dichte grauer Substanz im präfrontalen Kortex, im parietalen Kortex sowie im hippocampalen Bereich. Diese Hirnareale sind für exekutive Funktionen wie Planung, Problemlösung, Arbeitsgedächtnis und Aufmerksamkeitssteuerung zuständig.

Was bedeutet das? Menschen mit erhöhter Dichte grauer Substanz in diesen Bereichen können Reize differenzierter verarbeiten, schneller verknüpfen und komplexe Aufgaben effizienter bewältigen. Doch diese neuronale Verdichtung bedeutet nicht “besser” im Sinne eines Rankings, sondern schlicht: anders organisiert.

Effizienz statt Tempo: Vernetzung als Schlüssel

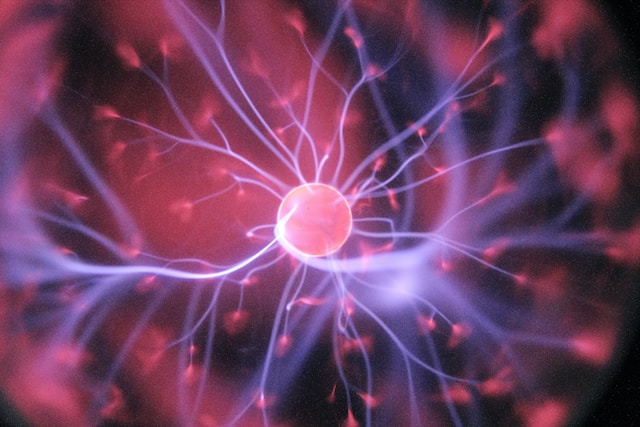

Nicht nur die Dichte, auch die Vernetzung zwischen Hirnregionen spielt eine entscheidende Rolle. Hochbegabte zeigen in Studien eine besonders effiziente funktionale Konnektivität – also eine schnellere und koordiniertere Kommunikation zwischen verschiedenen Arealen. So entstehen komplexe Gedanken nicht nur schneller, sondern auch flexibler.

Das erklärt, warum hochbegabte Menschen häufig zwischen unterschiedlichen Perspektiven wechseln können, metaphorisch denken und kreative Lösungen finden, wo andere noch Informationen sortieren. Ihre Gehirne “springen” nicht, sie vernetzen in hoher Geschwindigkeit.

Dopamin als Motor der Neugier

Ein weiterer spannender Befund betrifft das dopaminerge System – das neuronale Netzwerk, das für Motivation, Belohnung und Lernverhalten zuständig ist. Bei hochbegabten Personen zeigen sich Hinweise auf eine erhöhte dopaminerge Aktivität. Das bedeutet: Sie erleben kognitive Stimulation oft als besonders belohnend.

Dieses Phänomen könnte erklären, warum viele Hochbegabte einen starken inneren Antrieb zum Lernen, Forschen oder Gestalten verspüren. Sie sind nicht nur neugierig, sie erleben das Lernen selbst als beglückend. Gleichzeitig kann diese dopaminerge Sensitivität zu innerer Unruhe führen, wenn die Umgebung zu wenig Anregung bietet.

Hochbegabung braucht Kontext, nicht nur Struktur

So faszinierend die neurowissenschaftlichen Befunde sind – sie sind kein Selbstzweck. Denn Hochbegabung zeigt sich nicht nur in Hirnscans, sondern im Erleben, im Alltag, in Beziehungen und in der Art zu denken. Eine effizientere Konnektivität nützt wenig, wenn der Mensch sich chronisch unterfordert, unverstanden oder isoliert fühlt.

Deshalb ist es wichtig, Hochbegabung nicht nur als Talent, sondern auch als Verarbeitungsversion des Menschseins zu begreifen. Wer anders denkt, fühlt oft auch anders. Und braucht entsprechend andere Bedingungen, um aufzublühen.

Fazit: Neurowissenschaft trifft Menschlichkeit

Die Forschung zur Hochbegabung zeigt uns, dass außergewöhnliche kognitive Fähigkeiten auf reale, messbare Unterschiede im Gehirn zurückgehen. Doch ebenso klar ist: Struktur erklärt nicht alles. Der Mensch mit seiner Geschichte, seiner Umwelt, seinen Werten bleibt im Mittelpunkt.

Bei Talentum begleiten wir hochbegabte Kinder, Jugendliche und Erwachsene nicht nur mit Tests und Diagnosen, sondern mit echter Neugier für den Menschen dahinter. Denn so individuell wie das Gehirn ist auch das Leben, das daraus entsteht.

“Das Gehirn ist nicht ein Gefäß, das gefüllt werden muss, sondern ein Feuer, das entfacht werden will.” — Plutarch